日本に野生のクジャクはいるの?その実態と影響をやさしく解説

2025.7.27

目次

近年、外来種による生態系の破壊が問題となっています。たとえば、湖などの生息しているブラックバスや、房総半島南部で生息数を増やしているキョンなどは、報道されることもあるため、一度は耳にされた方も多いのではないでしょうか。

外来種の一つに「クジャク」がいることをご存じでしょうか。実は、沖縄県では野生のクジャクが生息し、さまざまな被害が出ています。

そこで、本記事ではクジャクの生態は環境に及ぼす影響について、詳しく解説します。

クジャクとはどんな鳥?

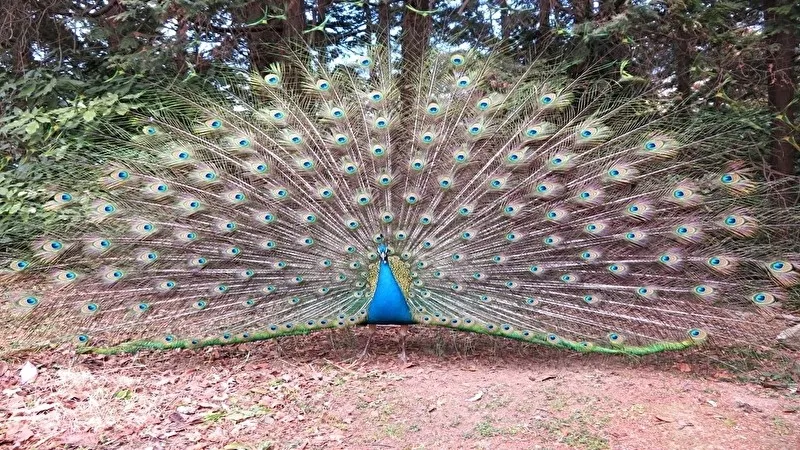

クジャクといえば、何といっても美しい羽を広げる姿が印象的ですよね。特にオスのクジャクが繁殖期に見せる「ディスプレイ行動」は、目玉模様のある羽を扇のように広げてメスにアピールするという、とても華やかで優雅なものです。動物園やテレビなどで見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。

クジャクは、キジ科に属する大型の鳥です。主に以下の3種類が知られています。

- インドクジャク(最もよく知られる、首が青色で羽の模様が美しい)

- マクジャク(尾羽が短めで首が緑色、インドネシアなどに分布)

- コンゴクジャク(アフリカのコンゴ民主共和国に分布、羽には目玉模様がない)

中でも、世界中の動物園などで飼育されているのは「インドクジャク」がほとんど。もともとは南アジア(インドやスリランカなど)の森林や草原に生息しており、野生では地上で生活しつつ、夜間などは木の上にとまって寝る習性があります。全長は、90~130cmほどです。インドでは人家の近くや耕地でも観られるようです。家畜化していたことが原因の一つといわれています。

また、クジャクは雑食性で、果物や種、昆虫、小動物まで幅広く食べることができるため、比較的どこでも適応しやすい鳥でもあります。

日本に野生のクジャクはいるのか?

「え?日本にもクジャクがいるの?」と驚く方も多いかもしれません。じつは、日本でも一部の地域で“野生化したクジャク”が確認されているのです。

もともと日本ではクジャクは自然に分布していない鳥です。ところが、主に観賞用として飼育されていたクジャクが、さまざまな事情によって逃げ出したり放たれたりして、そのまま自然の中で生き延び、定着してしまうケースが起きているようです。

沖縄に多いクジャクの野生化

特に、沖縄県の石垣島・黒島といった八重山諸島や、宮古島などでは、野生化したクジャクが増えており、話題になることもあります。

野生化して定着した理由としては、「気候が原産地と同じく温暖」「天敵がいない」「繁殖力が高い」といったことがあげられています。

旅行中にふと道端で羽を広げるクジャクを見かけたという体験談もあり、「まさか日本でクジャクに出会うとは!」と驚かれる方も少なくありません。

クジャクが野生化することによる問題点

見た目はとても美しく、観光客からすればラッキーな出会いにも思えるクジャクですが、地元ではさまざまな問題も起きています。

農作物への被害

クジャクは雑食性で食欲も旺盛。果物、野菜、穀物など、地域の農作物を食い荒らすことが報告されています。特に、収穫間近の農作物をつつかれると、出荷できなくなってしまうため、農家にとっては大きな損失です。

肉牛の飼育が主力産業である黒島では、牛のエサも食べられてしまうため、牛の生育にも悪影響を及ぼしているともいわれています。

在来種や生態系への影響

外来種であるクジャクが野生化すると、在来の鳥や小動物との競合が起きる可能性もあります。エサを奪い合ったり、巣作りの場所を巡って争ったりと、地域の生態系に悪影響を及ぼすリスクも無視できません。

現に、沖縄県の八重山諸島に位置する、小浜島・新城島などでは、在来種であるトカゲや蝶の生息数が減少し、この原因の一つにインドクジャクによる捕食の可能性があるとの指摘があります。

まとめ

クジャクは本来、日本に生息していない鳥ですが、沖縄県では野生化したクジャクが実際に存在しています。旅行中に見かけたことがあるという方もいるかもしれませんね。

その華やかな姿は私たちを楽しませてくれますが、一方で農作物被害や生態系への影響といった問題も抱えており、地域によっては「外来種」として注意深く管理されているのが現状です。

もし旅行先で野生のクジャクに出会ったら、ぜひ距離をとって静かに観察してみてください。そして、「なぜこの鳥がここにいるのか?」という背景にも、少し思いを馳せていただけたら嬉しいです。