森から町へ来るクマたちーー共に生きるために私たちができることとは?

2025.6.30

目次

近年、住宅地や農地など、人里でクマが目撃されるケースが相次いでいます。人への被害もよく報道され、全国的に「クマ出没」のニュースは他人事ではなくなりつつあります。

そもそも、なぜクマは人里に現れるようになったのでしょうか。本記事では、クマの基本的な生態や出没の背景、そして私たちにできる対策について詳しく解説します。

クマとはどんな動物か?

日本に生息するクマ

ヒグマ

ヒグマは、北海道に生息する大型のクマで、体長がオスで2.5~3メートル程度の個体もおり、日本に生息する陸上動物の中では最大級です。体重は250~500キログラムを超える場合もあります。

基本的には森林地帯の奥深くに生息していますが、昨今では札幌市などの市街地周辺まで行動範囲を広げており、観光地や登山道での目撃例も後を絶ちません。

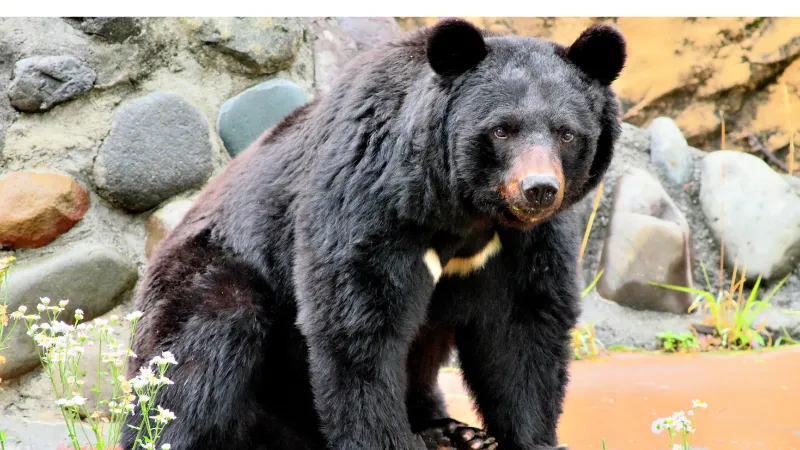

ツキノワグマ

ツキノワグマは、本州・四国を中心に分布しており、胸元にある白い三日月状の模様が特徴です。体長は1.2~1.5メートル程度、体重はオスで60~100キログラム前後と、ヒグマに比べると小型です。

かつては九州にも分布していましたが、環境の悪化や人間との衝突などが要因となり、現在では絶滅したとされています。生息地の多くは中山間地域ですが、やはり人里への出没例が増加しています。

クマの特徴と習性

雑食性

クマは主に植物を中心とした雑食性の動物であり、季節に応じて様々な食べ物を口にします。春は芽吹いたブナの葉や山菜、夏はアリやハチなどの昆虫や小動物、秋にはドングリやクリなどの木の実を主に食べます。特に秋は、冬眠に向けて脂肪を蓄える必要があり、エサを求めて広範囲に活動しています。

冬眠

クマは寒い季節になると冬眠に入ります。11月〜翌年4月頃までが冬眠期とされ、その間は飲まず食わずで巣穴の中に籠もります。冬眠といっても、大きな音で起きられるような「浅い眠り」です。

しかし、冬眠前のエサ不足や地球温暖化に伴う暖冬によって、冬眠をしない個体や途中で目覚めて、活動を再開する個体もいるそうです。

ナワバリ

ヒグマもツキノワグマもお互いを排除し合うような固定したナワバリは持たず、各個体のナワバリが重なりあっている部分もあることが、明らかになっています。

しかし、まだ十分な研究・調査が行われていないため、よく分からない部分も多いです。各個体ごとにほぼ決まった範囲を行動圏としており、ドングリなどの不作により食物が不足すると、食物を求めて行動圏を広げます。

そのため、エサを求めて森林から人里周辺まで、下りてくる個体もいます。

なぜクマが人里に出没するのか?

エサ不足

山での主食となるドングリやブナの実などが不作になると、クマはエサを求めて山を下りてきます。特に秋に食料が不足すると、栄養を蓄えられず、冬眠に入ることができない個体も出てきます。そのため、エサを探しに人里まで下りてくるため、目撃件数が一気に増加する傾向にあります。

生息域の減少

森林伐採や宅地開発により、クマの生息域は年々狭まっています。クマが生活するための自然環境が奪われることにより、エサを探しに人里まで下りてくることが多くなります。結果として、人間の生活圏とクマの行動範囲が重なることになり、クマと遭遇することが多くなっています。

個体数増

かっては、狩猟によってクマの個体数が抑制されていましたが、近年は狩猟者の高齢化や狩猟人口の減少により、クマの個体数は増加傾向にあります。特にヒグマは、30年間に2倍以上も個体数が増えています。ツキノワグマについても、本州では個体数が増加傾向にあります。

個体数が増えることによって、山のエサやナワバリ争いも激しくなり、力の弱いクマが追い出されるようにして、人里に出没するケースも増えているようです。

クマと人との共生に向けて

ゴミの管理の徹底

クマは嗅覚が優れていることから、生ごみや残飯などのにおいに敏感に反応します。クマが出没するような場所に捨てられたゴミのが、適切に処理されていないと、クマを呼び寄せてしまう原因になってしまいます。

一度でも、生ごみや残飯にありついてしまうと、エサ目当て頻繁に同じ場所に出没する可能性が高くなります。

そのため、ふたつき付きの専用ゴミ箱を使う、屋外に食べ物を放置しないといった、基本的な対策が非常に重要になります。

餌付けの禁止

「かわいそうだから」「間近で見たいから」といった理由で、クマにエサを与えてしまう観光客が散見されます。クマにエサを与える行為は、非常に危険です。

クマが人間は「エサをくれる存在」として学習してしまうため、クマの方から積極的に人間に接近するようになってしまいます。

その結果、人間とクマが接触する機会が増えてしまい、クマに危害を加えられてしまうリスクが高まります。

そのため、クマにエサを与えることは、絶対にやめましょう。

地域の見回り(警察・猟友会・自治体)

クマの出没が予想される地域を中心に、自治体や猟友会・警察などが連携して巡回し、出没情報の収集や住民への注意喚起、場合によっては捕獲対応をすすめています。

最近では、クマの出没を目撃した職員が、その場で地域住民に向けて情報発信できるスマートフォンアプリを利用して、情報共有を図っている自治体もあるようです。

その他にも、出没したときには地域内の防災無線を通じて、情報共有を図るといった自治体もあります。

まとめ

クマの人里への出没は、自然環境の変化などによって、年々深刻化しているといえます。しかし、私たちがクマの生態や習性、人里への出没原因を把握し、冷静に対応することで、被害を最小限に食い止めることが可能です。

クマについての正しい知識を持ち、クマと人間間に適度な距離感を設けて、共存できるような環境が来ることを願わずにはいられません。