アマモが増えるとどうなるの?アマモの特徴をご紹介

2025.5.7

目次

「アマモ」ってご存知ですか?

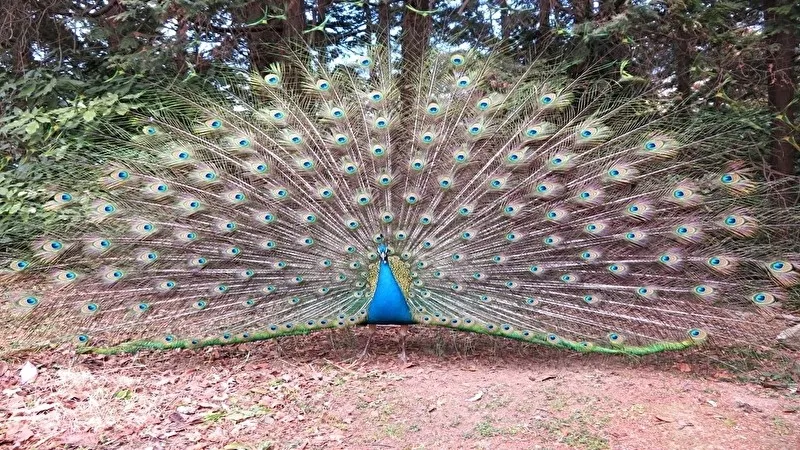

海の中の草原のように見える、細長い葉っぱが水中でゆらゆら揺れている植物です。

実は海の生態系において、非常に重要な役割を果たしている海草の一種なんです。

今回はそのアマモについてご紹介します。

アマモって何!?

オモダカ目アマモ科アマモ属

北半球に自生する海草

日本全国に分布

雌雄同株の種子植物

見た目はネギやニラのような細長い葉っぱで、砂や泥の浅瀬に根を張り、地下茎を伸ばしながら広がります。

海藻は胞子で増えますが、アマモは陸上の草花と同じように「花を咲かせ、種を作って増える」という、ちょっと珍しい海草なんです。

アマモは、日本では北海道から九州まで広く分布しており、世界的にも中国、ヨーロッパ、北米の温帯地域に生息しているのです。

アマモは雌雄同株の多年生植物で、一度生えたら何年もそこに生え続くと言われています。

アマモって甘いの!?

さて、「アマモ」という名前、「甘藻」 という漢字が当てられることがあります。

その理由は、アマモの葉を噛むとほんのり甘みを感じることがあるからだと言われています。

一部のアメリカ先住民は、アマモを食べ物として取り入れていたと言われています。

アマモについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらの動画もご覧ください。

海の中で揺れる美しいアマモの姿や、その重要な役割がわかりやすく紹介されていますよ。

アマモが増えると海にどんな影響がある?

アマモが増えると、海にはいくつかの良い影響があることが分かっています。

・生き物が増える

・海がきれいになる

・二酸化炭素を減らせる

・海岸を守れる

なぜアマモが増えるとこんな良い影響があるのか、アマモにはどんな役割があるのか詳しく見てみましょう!

アマモの役割は?

アマモは「海のゆりかご」と呼ばれるほど、生き物たちにとても大事な存在になります。

水温や潮流が適している場所に生え密集することから、アマモ場と呼ばれるエリアができます。

そのアマモ場が持つ機能の一つに、海の生態系を支えることが挙げられます。

・小魚やカニ、エビなどの隠れ家や産卵場所になる

・光合成で二酸化炭素を吸収し、酸素を作る

・海底の砂や泥をしっかり固定し、波の浸食を防ぐ

・海の水質を浄化する働きがある

アマモを守るために!

アマモの役割をお分かりいただけたかと思いますが、しかし残念ながら、アマモは減少している地域も多数あります。その原因は、水質汚染や護岸工事などの環境の変化です。

アマモは海の水質を浄化するのですが、浄化するよりも悪化する方が勢いが強く、アマモ自体が生育しにくい環境が増加しています。

アマモは海の生態系にとっても非常に重要な役割をになっているので、減少を食い止める対応が必要になっています。

アマモ場再生活動とは?

アマモの減少を食い止める手段として、アマモ場再生活動があります。

アマモ再生活動は、アマモが生える環境を再生し、海の環境を改善させるために行われる取り組みのことです。

まず、アマモは海底に根を張り、光合成によって二酸化炭素を吸収し、酸素を作り出します。

これによって、海の水質が改善され、魚や甲殻類などの生息環境が整います。

アマモ自体も小魚や甲殻類の飼料となり、海中の生態系に大きな役割を果たしています。

また、アマモは海底の砂地を固定することで、海底の土砂の移動を抑え、沿岸の浸食や侵食を防ぐ効果があります。

このアマモ場再生活動の取り組みの成果は少しずつではありますが、アマモ場の復活や拡大に繋がっており、海の環境をより良いものに変えることができる可能性があります。

まとめ

今回は海のゆりかごのアマモについてご紹介しました。

アマモが増えることは、沿岸の生態系を守る上で非常に重要な要素となることが、お分かりいただけたかと思います。

アマモという名前すら知らない方も多いかと思いますので、この機会に名前とその重要性を知っていただければと思います。