ハゲワシとコンドルの違いとは!?特徴や生態に注目してご紹介

2025.2.10

目次

今日は「ハゲワシとコンドルの違いとは!」というテーマでお話しします。

両方とも大型の猛禽類で、見た目も似ているため、混同されがちですが、実はいくつかの違いがあります。

この記事では、ハゲワシとコンドルの特徴や生態などについて簡単に見ていきます。

ハゲワシとコンドルの特徴とは

ハゲワシ

・タカ目タカ科

・体長約60㎝〜115㎝

・ヨーロッパ、アメリカ、アジアなどに生息

コンドル

・タカ目コンドル科

・体長約120㎝

・南アメリカなどに生息

ハゲワシとコンドルはともに死肉を好んで食べる大きな鳥であり、外見も似ているため混同されることがあります。

しかし、ハゲワシはタカ目タカ科に、一方のコンドルはタカ目コンドル科に属しています。

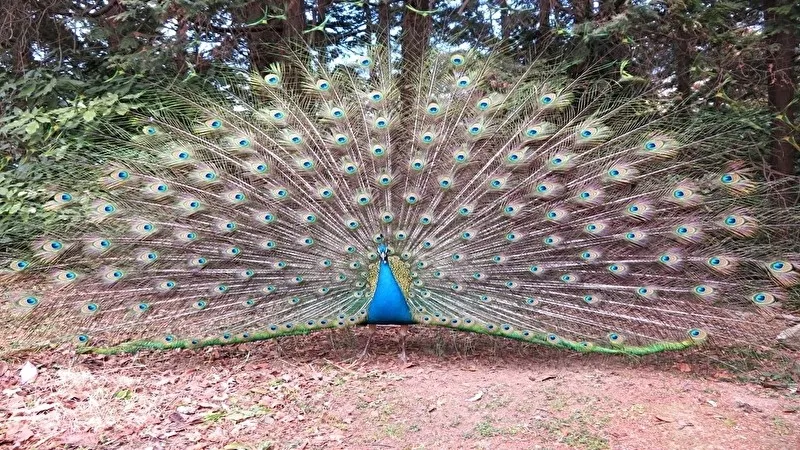

コンドルとハゲワシは似た外見を持っている?

コンドルとハゲワシは、外見がよく似ているため見分けが難しいと言われています。

しかし、形態的解剖学的研究によると、これらの外見上の類似は表面的なものであり、実際には細かな違いがあります。

例えば種類にもよるのですが、コンドルは羽の中央に白い斑点があるのに対して、ハゲワシは斑点がなかったりなどがあげられます。

また、ハゲワシの体長は約60㎝〜115㎝に対してコンドルの体長は約120㎝と、コンドルはハゲワシよりも身体が大きく、より重厚感のある印象を持ちます。

しかし、このような違いは素人には大変分かりづらくて、見分けるのはなかなか難しいところです。

上記のコンドルとハゲワシの写真ですが、私自身、写真を何度見ても、どっちがどっちだ?となりますし、正直あっているのかも不安ではあります。

頭部に毛が無いのには意味がある!?

ハゲワシもコンドルも頭と首の部分にだけ羽毛が無いのが特徴的ですが、これには意味があるのです!

ハゲワシもコンドルも、動物の死肉を食べます。死肉に頭を入れる際、頭に羽毛があると動物の血液などが染み込んでしまい、不衛生な状態になってしまいます。頭に羽毛が無ければ簡単に乾燥し、衛生的に頭部を保てます。さらに紫外線に頭部を当てることで殺菌もできるそうです。

確かに、この写真を見て頂くとお分かりになるかと思いますが、頭部が汚れても羽毛が無い分、すぐに乾燥して滅菌まで簡単にできそうな印象がありますよね!

ハゲワシとコンドルの違いはある?

ハゲワシとコンドルは似た外見を持っていますが、違いは結構あります。

飛び方が違う

ハゲワシはバタバタと羽をばたつかせながら走り、空に舞い上がるため飛ぶまでが遅いです。

一方、コンドルは自力で高く飛び上がることができないため、上昇気流を上手く利用し、ほとんど羽ばたきません。そのため、コンドルは飛べないという印象があるようですが、一度飛び立つと、1時間以上も羽ばたかずに飛ぶことが可能なのです。

こちらの動画はコンドルが飛び方を教えている動画ですのでぜひご覧ください。あまり羽ばたかずに飛んでいる姿も映っています。

餌が違う

ハゲワシは主に死肉を食べます。

コンドルはというと、コンドルも死肉を食べますが、ハゲワシとは違い、小動物や鳥の卵を食べることもあります。

ハゲワシやコンドルの胃酸は非常に強力で、コレラ菌すら分解することができる強力さ!

そのため、死肉を食べることで感染症の拡大を防いでくれているとも言われています。

寿命が違う

ハゲワシの寿命は約30年、コンドルの寿命は約50年になります。

ハゲワシとコンドルは「ハゲタカ」に分類される?

ある番組で「ハゲタカ」という鳥が紹介されて以来、ハゲタカという名称を聞くことが多くなりましたが、実はハゲタカという生物は存在しません。

ハゲタカはコンドル類とハゲワシ類を合わせた俗称であり、鳥類の分類ではありません。

つまり、ハゲタカはタカ科の鳥ではありません。

ハゲタカは、ハゲワシやコンドルのように、猛禽類であり、腐肉を食べる掃除屋のような役割を果たす特徴を持つ生物たちを包括的に指すために使われているのです。

まとめ

今回はハゲワシとコンドルの違いをご紹介しました。

と言っても、多くの特徴が似ている両種なので、ほとんど違いが無いとも言えますね。

ハゲワシやコンドルは、自然界で環境衛生を維持する重要な役割を担っている鳥たちです。

これらの鳥類は、動物の死骸や腐敗物を食べることで、周りの環境を清潔に保つ掃除屋として活躍しています。

彼らがいなければ、腐った動物の死骸が積み重なり、病気や害虫の発生拡大、さらには食物連鎖の崩壊など、深刻な問題が発生することになります。

ハゲワシやコンドルの存在は、こういった生態系において非常に重要なピースということも似ていますね!