ツバメシジミってどんなチョウ?身近にいるチョウの特徴を知ろう!

2025.2.9

目次

今回はツバメシジミについてご紹介します。

街中の公園や空き地にもいるチョウなので、多くの方が見たことはあるはず!

しかし、意外と知らないツバメシジミの特徴とは。

ツバメシジミってどんなチョウ?

昆虫綱鱗翅目シジミチョウ科

体長約9~19mm

日本全国の森林の中や草地などに生息

夏から秋にかけて飛ぶ

羽の表側と裏側で色が違う

ツバメシジミは昆虫綱鱗翅目シジミチョウ科に属するチョウになります。

ツバメシジミの体長は9~19mmくらいの小型のチョウです。

ツバメシジミは、日本全国の森林の中や草地などでよく見かけることができます。

また、成虫は夏から秋にかけて飛んでいます。

オスとメスで表の羽の色が違う理由!

ツバメシジミのオスとメスの表の羽では色が違います。

オスの表の羽の色は綺麗な青紫色をしているのに対して、メスの表の羽の色は地味な黒っぽい色をしています。

これには理由があるようで、オスは メスを引き寄せる為に綺麗な青紫色を持ち、メスは 天敵から目立たないように地味な色をしていると考えられているんだそうです。

裏の羽の色はカモフラージュ!

そしてツバメシジミは、裏の羽の色が表の羽の色と異なります。

羽の裏側の色はオス・メス共に白色に黒の斑点模様があり、一部はオレンジの模様があります。

実は、これは「鳥のフン」に擬態するための色だと言われています。

ツバメシジミの天敵である鳥にとって、鳥のフンに見せかけ攻撃されるのを防いでいるのです。

ツバメシジミの名前の由来

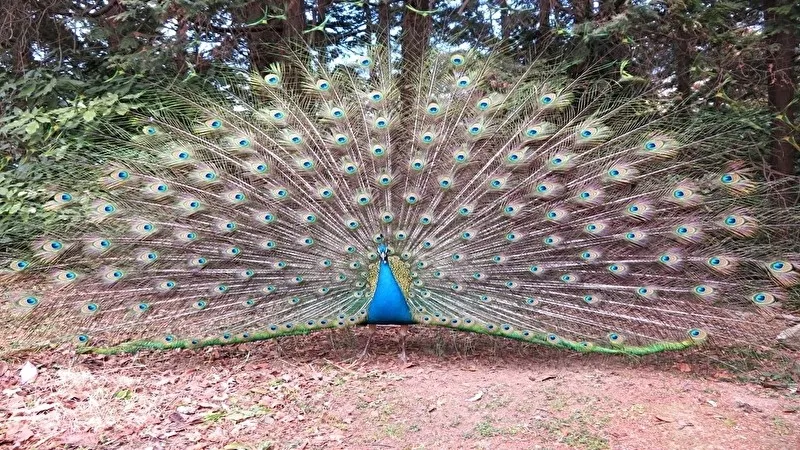

ツバメシジミは上記の画像を見ていただいてもわかるかと思いますが、羽の下の部分に突起物があります。

これがツバメに似ていることからツバメシジミという名前がついたそうです。

ツバメとの比較画像を用意しましたので、ご覧になってください!

いかがでしょうか!?突起物のところ、よく似ていませんか!?

アリに守られて育つ!?

ツバメシジミの幼虫は甘い分泌液を出します。この甘い分泌液に引き寄せられてアリが集まってきます。そのためアリは甘い分泌液を出すツバメシジミの幼虫を保護し、時には敵を追い払うこともあるそうです。こうしてツバメシジミ幼虫はアリから守られながら成長して、無事にサナギへと変態するのだそうですよ!

ちなみに、このような生存戦略を持つチョウはツバメシジミだけではなく、他の種類のチョウでもあるそうです。

ツバメシジミの食草は?何を食べる?

ツバメシジミの幼虫の頃はシロツメクサやマメ科の植物など。

成虫の頃はシロツメクサなどの花の蜜を吸います。

シロツメクサはクローバーと言うとわかりやすいかもしれませんね!

公園の草むらには、だいたい生えているのでは?と思うくらいたくさんありますね。

見かけるとよく四つ葉のクローバーを探したりしませんでしたか?

今回、撮影したツバメシジミもシロツメクサ(クローバー)の蜜を吸っていました!

羽の裏側なので、地味な雰囲気のチョウに見えますね!

ツバメシジミの生息地は?

ツバメシジミは日本では、北海道から九州へと全国に分布しています。

そのため、どの地域にお住まいの方でも、一度は見たことはあるのではないでしょうか。

私は、夏は、セミとツバメシジミは絶対に見る!と思うくらい、よく見かけます。

それでは、家の近くの公園にいたツバメシジミの動画をご紹介します。

こちらはスマートフォンで撮影したのですが、ほとんどアップはしておらずスマートフォン自体を近づけて撮影しました。

これくらい近寄っても意外と逃げないチョウでもあります。

アゲハチョウなどはすぐに飛んでいってしまうのに対して、ツバメシジミは「度胸があるのか」「鈍感なのか」「人間慣れをしているか」どれかは分かりませんが、被写体としては最高です。

止まっている時に後ろ羽を重ねるように動かすところが、なんか可愛いですね!

まとめ

今回はツバメシジミについてご紹介しました。

身近なチョウですが、意外と知らないツバメシジミの事をちょっとは知っていただけましたか?

夏の時期はよく飛んでいますので、外を歩く時にはぜひツバメシジミを探して、タイミングが合えばゆっくりと観察してみてくださいませ。

きっと新たな視点でツバメシジミを楽しむ事ができるはずですよ!