湖はどうやってできるのか?

2024.6.26

目次

日本にはさまざまな美しい湖がありますね。洞爺湖や宍道湖など、その形や大きさも様々です。

では、湖がどうやってできるか知っていますか?

今回は、湖ができる仕組みや成因についてみていきたいと思います。

湖ができる仕組みって何?どうやってできるのか成因を見てみましょう!

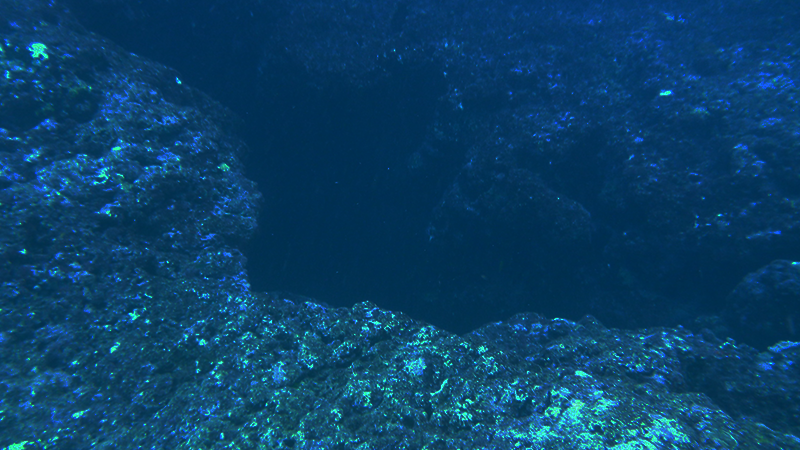

カルデラ湖

火山の噴火によってできた凹地に水が溜まってできたもの。

受験にも出るので聞いた事が多いかと思います。

カルデラ湖と言われている湖は、十和田湖・田沢湖・摩周湖などです。

秋田県にある田沢湖ですが、水深423mと日本一深い湖です。

2位 支笏湖(しこつこ)363m

3位 十和田湖(とわだこ)327m

北海道にある摩周湖ですが、透明度が日本一です。世界でみると2位になります。28m

2位 倶多楽湖(くったらこ) 22m

3位 支笏湖(しこつこ) 17m

火口湖

火口が冷えて残った部分に水が溜まってできたもの。

面積は小さいが深いのが特徴です。

火口湖と言われている湖は、蔵王のお釜や赤城山の小沼などです。

火口原湖

二重式火山や三重式火山の外輪山と中央火口丘のあいだの火口原に水が溜まってできたもの。

火口湖とカルデラ湖と見分けがつきにくいのですが、カルデラ内の平坦部に水が溜まったものを火口原湖と言います!

火口原湖と言われている湖は、芦ノ湖・榛名湖などです。

神奈川県箱根にある芦ノ湖は湖水の大部分が湖底からの湧き水や雨水で成り立っています。

その湖水ですが、なんと静岡県のものなのです。

静岡県の水で育った魚の漁業権は神奈川県?!

堰止湖(せきとめこ)

山体崩壊・地震・火山噴火・土砂などの自然現象によってせきとめられてできたもの

実際の湖を例にして詳しくみてみましょう!

山体崩壊・地震・地滑りによるせきとめ

雲生湖は1923年大正関東地震により形成されたと言われています。

また、猪苗代湖は磐梯山の大規模な山体崩壊・岩なだれにより、川をせき止めてできたと言われています。

溶岩などの噴火による噴出物によるせきとめ

富士五湖は皆さんが知っている日本一の山、富士山の噴火に伴ってできたと言われています。

また、中禅寺湖は男体山の溶岩流によってできたと言われています。

中禅寺湖の近くにある観光名所で有名な華厳の滝は、中禅寺湖の水が流れて滝になっています。そのため中禅寺湖の水が少なくなると、華厳の滝の水が流れなくなってしまうそうです。

土砂による川のせきとめ

日本三大庭園の一つ偕楽園にある千波湖は、那珂川の堆積物により桜川が堰き止められてできたと言われています。

千波湖は水深が約1.0メートルであるため、分類上は「沼」になるそうです。

しかし昔から「千波湖」と呼ばれているんです。

また、千波湖は、法律上「河川(桜川の一部)」に位置づけられているそうです。

引用元:水戸市ホームページ

断層湖(だんそうこ)

断層活動によってできた凹地に雨などの水が溜まってできた湖です。

断層湖と言われている湖は、琵琶湖・諏訪湖などです。

滋賀県にある琵琶湖は日本一面積の大きい湖です。669km²

2位 霞ヶ浦 168km²

3位 サロマ湖 150km²

海跡湖(かいせきこ)

海跡湖は何らかの原因で海から分かれてできた湖です。

堆積作用や地盤の隆起のため陸内に封じ込められてできる湖です。

ですので、海の近くにあるのが特徴です。

海跡湖と言われている湖は、サロマ湖・宍道湖・浜名湖などです。

人工湖の存在!

自然の現象によって湖はできている事を説明しましたが、

人工湖(人造湖)と呼ばれる、人が作った湖もあります。貯水湖・貯水池・ダム湖とも呼ばれます。

大規模なダムを作り、そのダムで川を堰き止めた場合に、人工湖が形成されるようです。

人工湖を作る目的は、水力発電・工業用水などに利用したり、河川の量を調整して洪水を防ぐのに利用します。

人工湖にはダムが必要不可欠になりますが、ダムを作るのは人間だけではないのはご存知でしょうか?

北米にはビーバーが作ったダムによってできた小さな湖があるそうです。

引用元:North America Lake Management Society

「湖」「沼」「池」の違いとは?

湖は周囲を陸地で囲まれた水域で、最深部が5メートル以上

湖は、周囲を陸地で囲まれた水域であり、その最深部が5メートル以上あるとされています。

陸地に囲まれているため、その内部には海や川などからの水が一定期間滞留し、独自の水循環システムを持っています。

自然の中にある湖は、その周囲の景色が美しく、たくさんの動植物が生息しています。

沼は湖より浅い水域で、水深は5メートル以内

沼とは、湖より水深が浅く、水深は5メートル以内の水域を指します。

フサモやクロモなど、水中植物が繁茂することが一般的です。

自然現象で生まれる沼もあれば、人工的に作られたものもあるようです。

湖に比べると、小さくて規模が小さいため、より親しみやすい存在かもしれませんね。

池はくぼ地に自然に水がたまった所、または地面を掘って水をためた所

池は、自然に水がたまったくぼ地や地面を掘って作られた水たまりです。

湖より小さく、植物が繁茂する浅い水域を指すことが多いです。

自然現象によってできるものだけでなく、人工的に作られた池もあります。

周囲よりも低くなっている土地のこと

まとめ

湖のでき方は多岐にわたりますが、多くの場合は自然現象によるものです。

なにげなく観光として遊びに行く湖ですが、湖の事や湖のでき方を知ってから行くといつもと違った湖が楽しめますね!