クラゲは死の象徴?なぜ?クラゲの特徴と共にご紹介します

2024.3.31

目次

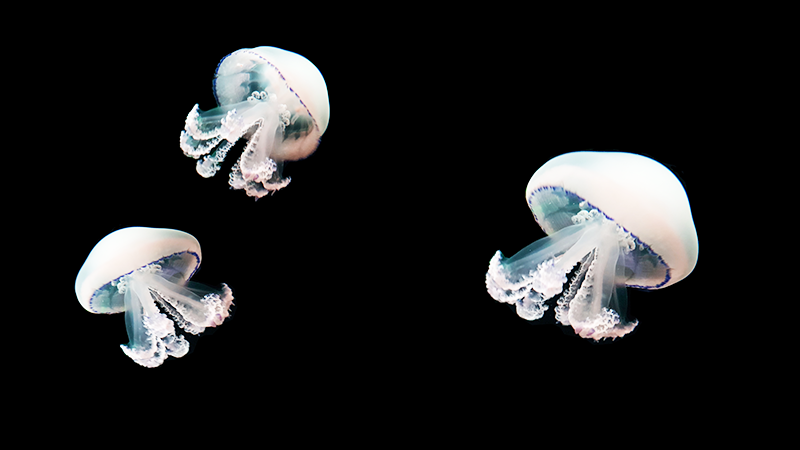

今回はクラゲについてご紹介します!日本近海の海にも表れるクラゲ。たまに川に入って内陸までくることもあるクラゲ。多くの方が1度は生でクラゲを見たことがあるのではないでしょうか。

クラゲの特徴

独自の生態系を持つクラゲは、刺胞動物に分類されています。

これらの生物は、獲物を捕らえるための刺胞と呼ばれる特殊な細胞を持っており、これがクラゲに特異的な形状と行動をもたらしています。

無脊椎動物の門の1つ。クラゲの他にもサンゴやイソギンチャクなどもこのグループに属する。

参考:Phylum Cnidaria

クラゲは、約5億年以上前から地球上に存在しており、最も原始的な動物の一つと言われています。クラゲの主な特徴は、身体は主に水から構成されていて、多くの種類が透明の身体をもっています。

クラゲの死の象徴?

検索エンジンで調べてみると予測変換でも「クラゲ 死の象徴」とでることがあります。

なぜクラゲは死の象徴と見なされるのでしょうか。その理由は、クラゲの寿命と死亡の過程からきているのでは?と私は思います。

クラゲの寿命と死亡の過程

クラゲの寿命は種類によりますが、一般的には数日から数ヶ月と短いです。長くてもだいたい1年以内とも言われています。

クラゲが寿命や外的要因(敵に襲われたなど)で死亡する場合、多くの種類が海に溶けていきます。

そのため死体が残らないのです。

クラゲの死が象徴するもの

その短い生涯と溶けゆく死が、生と死の曖昧な境界を発生させる。

死体が残らない死。

さらに一部のクラゲの種類には死ぬと「ポリプ」に戻って、再びクラゲへと成長するものもいます。

ポリプとはクラゲの一生の内の1つの形態で。ここからクラゲの形態へと変わっていく。

このポリプに戻る種類にいたっては、考え方によってはもはや不老不死?とまで思えてきます。

こういう死という概念に対して、クラゲは人間のそれとは違ったところにいます。

これらのことから、クラゲが一種の”死”の象徴とされているようです。

生と死の境界が曖昧なクラゲは、命のはかなさと変化の恒常性を象徴しているとも言えます。

クラゲの保護

現在、クラゲの生息環境は様々な脅威にさらされています。海洋汚染、気候変動、過度な漁業活動などにより、クラゲの生息環境は大きな影響を受けています。その一方で、人間の活動が原因の海洋環境の変化はクラゲの増殖を招くこともあります。

まとめ

今回はクラゲの特徴と「死の象徴」の部分についてご紹介しました。クラゲは見た目は透明で個性的で、美しいと言われることも多い。

しかし、クラゲの触手には毒があり、人間も刺されると激しい痛みや怪我や病気を引き起こすこともあります。クラゲを生身の状態でむやみに触ったりはしない方が良いかと思います。

特殊な死の過程をもつクラゲ。これからもクラゲの不思議について知っていきたいと思いました。